Collegamento in serie e in parallelo delle resistenze

Collegamento in serie delle resistenze

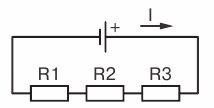

Prendi tre resistenze costanti R1, R2 e R3 e collegale al circuito in modo che la fine della prima resistenza R1 sia collegata all'inizio della seconda resistenza R2, la fine della seconda all'inizio della terza R3 e all'inizio della prima resistenza e alla fine della terza, rimuoviamo i fili dalla sorgente di corrente (Fig. 1).

Questa connessione di resistenze è chiamata serie. Ovviamente, la corrente in un tale circuito sarà la stessa in tutti i suoi punti.

Riso 1… Collegamento in serie delle resistenze

Come determiniamo la resistenza totale di un circuito se conosciamo già tutte le resistenze ad esso collegate in serie? Usando la posizione in cui la tensione U ai capi del generatore di corrente è uguale alla somma delle cadute di tensione nelle sezioni del circuito, possiamo scrivere:

U = U1 + U2 + U3

Dove

U1 = IR1 U2 = IR2 e U3 = IR3

O

IR = IR1 + IR2 + IR3

Eseguendo il membro destro dell'uguaglianza I tra parentesi, otteniamo IR = I (R1 + R2 + R3).

Ora dividiamo entrambi i membri dell'uguaglianza per I, infine avremo R = R1 + R2 + R3

Siamo quindi giunti alla conclusione che quando le resistenze sono collegate in serie, la resistenza totale dell'intero circuito è uguale alla somma delle resistenze delle singole sezioni.

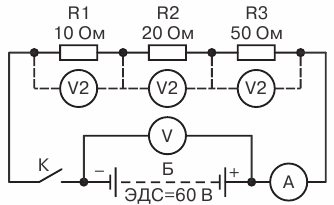

Verifichiamo questa conclusione con il seguente esempio. Prendi tre resistenze costanti i cui valori sono noti (es. R1 == 10 ohm, R2 = 20 ohm e R3 = 50 ohm). Colleghiamoli in serie (Fig. 2) e colleghiamoci a una sorgente di corrente la cui EMF è 60 V (resistenza interna della sorgente di corrente trascurato).

Riso. 2. Esempio di collegamento in serie di tre resistenze

Calcoliamo quali letture dovrebbero essere fornite dai dispositivi collegati come mostrato nel diagramma se chiudiamo il circuito. Determina la resistenza esterna del circuito: R = 10 + 20 + 50 = 80 ohm.

Trova la corrente nel circuito Legge di Ohm: 60 / 80= 0,75 A.

Conoscendo la corrente nel circuito e la resistenza delle sue sezioni, determiniamo la caduta di tensione in ciascuna sezione del circuito U1 = 0,75x 10 = 7,5 V, U2 = 0,75 x 20 = 15 V, U3 = 0,75 x 50 = 37,5 V .

Conoscendo la caduta di tensione nelle sezioni, determiniamo la caduta di tensione totale nel circuito esterno, ovvero la tensione ai terminali della sorgente di corrente U = 7,5 + 15 + 37,5 = 60 V.

Otteniamo in modo tale che U = 60 V, ad es. l'uguaglianza inesistente dell'EMF della sorgente corrente e della sua tensione. Ciò è spiegato dal fatto che abbiamo trascurato la resistenza interna della sorgente di corrente.

Dopo aver chiuso il tasto K, possiamo convincerci dagli strumenti che i nostri calcoli sono approssimativamente corretti.

Collegamento in parallelo di resistenze

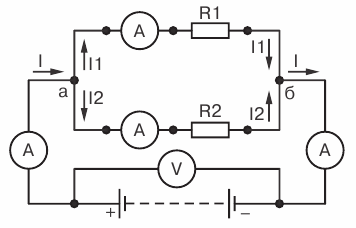

Prendi due resistenze costanti R1 e R2 e collegale in modo che l'origine di queste resistenze sia inclusa in un punto comune a e le estremità siano in un altro punto comune b. Collegando quindi i punti a e b con una sorgente di corrente, otteniamo un circuito elettrico chiuso. Questa connessione di resistenze è chiamata connessione parallela.

Figura 3. Collegamento in parallelo delle resistenze

Tracciamo il flusso di corrente in questo circuito. Dal polo positivo della sorgente di corrente attraverso il filo di collegamento, la corrente raggiungerà il punto a. Nel punto a si dirama, perché qui il circuito stesso si dirama in due rami distinti: il primo ramo con resistenza R1 e il secondo con resistenza R2. Indichiamo le correnti in questi rami rispettivamente con I1 e Az2. Ognuna di queste correnti prenderà il proprio ramo al punto b. A questo punto le correnti si fonderanno in un'unica corrente che raggiungerà il polo negativo della sorgente di corrente.

Pertanto, quando le resistenze sono collegate in parallelo, si ottiene un circuito derivato. Vediamo quale sarà il rapporto tra le correnti nel nostro circuito.

Collegare l'amperometro tra il polo positivo della sorgente di corrente (+) e il punto ae annotarne la lettura. Quindi, collegando l'amperometro (mostrato in figura con la linea tratteggiata) nel filo di collegamento punto b con il polo negativo della sorgente di corrente (-), notiamo che il dispositivo mostrerà la stessa grandezza di intensità di corrente.

Significa corrente del circuito prima della sua ramificazione (al punto a) è uguale all'intensità della corrente dopo la ramificazione del circuito (dopo il punto b).

Ora accenderemo a turno l'amperometro in ogni ramo del circuito, memorizzando le letture del dispositivo. Lascia che l'amperometro mostri la corrente nel primo ramo I1 e nel secondo - Az2.Sommando queste due letture dell'amperometro, otteniamo una corrente totale uguale in grandezza alla corrente Iz prima della ramificazione (al punto a).

Pertanto, l'intensità della corrente che scorre verso il punto di diramazione è uguale alla somma delle intensità delle correnti che scorrono da quel punto. I = I1 + I2 Esprimendolo con la formula, otteniamo

Questo rapporto, di grande importanza pratica, è chiamato legge della catena ramificata.

Consideriamo ora quale sarà il rapporto tra le correnti nei rami.

Colleghiamo un voltmetro tra i punti aeb e vediamo cosa mostra. Innanzitutto, il voltmetro mostrerà la tensione della sorgente di corrente mentre è collegata, come si può vedere dalla fig. 3direttamente ai morsetti della sorgente di alimentazione. In secondo luogo, il voltmetro mostrerà una caduta di tensione. U1 e U2 sui resistori R1 e R2 poiché è collegato all'inizio e alla fine di ogni resistenza.

Pertanto, quando le resistenze sono collegate in parallelo, la tensione attraverso i terminali della sorgente di corrente è uguale alla caduta di tensione attraverso ciascuna resistenza.

Questo ci permette di scrivere che U = U1 = U2,

dove U è la tensione terminale della sorgente di corrente; U1 — caduta di tensione della resistenza R1, U2 — caduta di tensione della resistenza R2. Ricordiamo che la caduta di tensione attraverso una sezione di un circuito è numericamente uguale al prodotto della corrente che scorre attraverso quella sezione per la resistenza della sezione U = IR.

Pertanto, per ogni ramo si può scrivere: U1 = I1R1 e U2 = I2R2, ma poiché U1 = U2, allora I1R1 = I2R2.

Applicando la regola della proporzione a questa espressione, otteniamo I1/I2 = U2/U1 cioè la corrente nel primo ramo sarà tante volte maggiore (o minore) della corrente nel secondo ramo, quante volte la resistenza del primo ramo è minore (o maggiore) della resistenza del secondo ramo.

Quindi, siamo giunti a una conclusione importante che è che con il collegamento in parallelo delle resistenze, la corrente totale del circuito si dirama in correnti inversamente proporzionali ai valori di resistenza dei rami paralleli. In altre parole, maggiore è la resistenza del ramo, minore sarà la corrente che lo attraverserà e, viceversa, minore sarà la resistenza del ramo, maggiore sarà la corrente che attraverserà quel ramo.

Verifichiamo la correttezza di questa dipendenza nel seguente esempio. Mettiamo insieme un circuito costituito da due resistenze collegate in parallelo R1 e R2 collegate a una fonte di alimentazione. Sia R1 = 10 ohm, R2 = 20 ohm e U = 3 V.

Calcoliamo prima cosa ci mostrerà l'amperometro collegato a ciascun ramo:

I1 = U / R1 = 3/10 = 0,3 A = 300 mA

Az2 = U / R2 = 3/20 = 0,15 A = 150 mA

Corrente totale nel circuito I = I1 +I2 = 300 + 150 = 450 mA

Il nostro calcolo conferma che quando le resistenze sono collegate in parallelo, la corrente nel circuito si dirama in modo inversamente proporzionale alle resistenze.

In realtà, R1 == 10 ohm è la metà di R2 = 20 ohm, mentre I1 = 300 mA due volte I2 = 150 mA. Corrente totale nel circuito I = 450 mA divisa in due parti, in modo che la maggior parte di essa (I1 = 300 mA) sia passata attraverso la resistenza inferiore (R1 = 10 Ohm) e la parte più piccola (R2 = 150 mA) - attraverso una resistenza maggiore (R2 = 20 ohm).

Questa ramificazione della corrente in rami paralleli è simile al flusso di liquido attraverso i tubi.Immaginate un tubo A che ad un certo punto si dirama in due tubi B e C di diverso diametro (Fig. 4). Poiché il diametro del tubo B è maggiore del diametro dei tubi C, più acqua scorrerà attraverso il tubo B contemporaneamente che attraverso il tubo C, che ha una maggiore resistenza al flusso d'acqua.

Riso. 4… Meno acqua passerà attraverso un tubo sottile nello stesso lasso di tempo che attraverso uno spesso.

Consideriamo ora quale sarà la resistenza totale di un circuito esterno costituito da due resistenze collegate in parallelo.

Con ciò, la resistenza totale del circuito esterno dovrebbe essere intesa come una tale resistenza che potrebbe sostituire entrambe le resistenze collegate in parallelo a una data tensione del circuito senza modificare la corrente prima della ramificazione. Questa resistenza è chiamata resistenza equivalente.

Torniamo al circuito mostrato in Fig. 3 e vedere quale sarà la resistenza equivalente di due resistori collegati in parallelo. Applicando la legge di Ohm a questo circuito, possiamo scrivere: I = U / R, dove I è la corrente nel circuito esterno (fino al punto di diramazione), U è la tensione del circuito esterno, R è la resistenza del circuito esterno circuito, cioè la resistenza equivalente.

Allo stesso modo, per ogni ramo I1 = U1 / R1, I2 = U2 / R2, dove I1 e I2 — correnti nei rami; U1 e U2 è la tensione nei rami; R1 e R2 — resistenza di ramo.

Secondo la legge del circuito derivato: I = I1 + I2

Sostituendo i valori delle correnti otteniamo U/R = U1/R1 + U2/R2

Poiché con connessione parallela U = U1 = U2, allora possiamo scrivere U / R = U / R1 + U / R2

Eseguendo U sul lato destro dell'equazione fuori dalle parentesi, otteniamo U / R = U (1 / R1 + 1 / R2)

Ora dividendo entrambi i membri dell'uguaglianza per U, abbiamo finalmente 1 / R= 1 / R1 + 1 / R2

Ricordando che la conducibilità è il valore reciproco della resistenza, possiamo dire che nella formula risultante 1 / R — conduttività del circuito esterno; 1/R1 la conducibilità del primo ramo; 1 / R2- la conduttività del secondo ramo.

Sulla base di questa formula, concludiamo: quando sono collegati in parallelo, la conduttanza del circuito esterno è uguale alla somma delle conduttanze dei singoli rami.

Pertanto, per determinare la resistenza equivalente delle resistenze collegate in parallelo, è necessario determinare la conducibilità del circuito e assumere il valore opposto ad essa.

Dalla formula risulta anche che la conduttanza del circuito è maggiore della conduttanza di ogni ramo, il che significa che la resistenza equivalente del circuito esterno è minore della più piccola delle resistenze collegate in parallelo.

Considerando il caso della connessione parallela delle resistenze, abbiamo preso il circuito più semplice costituito da due rami. In pratica, tuttavia, possono verificarsi casi in cui il circuito è costituito da tre o più rami paralleli. Cosa dobbiamo fare in questi casi?

Risulta che tutte le connessioni ottenute rimangono valide per un circuito costituito da un numero qualsiasi di resistenze collegate in parallelo.

Per verificarlo, si consideri il seguente esempio.

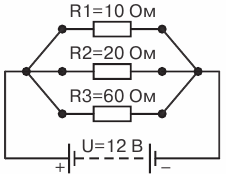

Prendiamo tre resistenze R1 = 10 Ohm, R2 = 20 Ohm e R3 = 60 Ohm e colleghiamole in parallelo. Determinare la resistenza equivalente del circuito (Fig. 5).

Riso. 5. Circuito con tre resistenze collegate in parallelo

Applicando questa formula circuitale 1 / R= 1 / R1 + 1 / R2, possiamo scrivere 1 / R= 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3 e, sostituendo i valori noti, otteniamo 1 / R= 1 / 10 + 1/20 + 1/60

Aggiungiamo queste frazioni: 1 /R = 10/60 = 1/6, cioè la conduttività del circuito è 1 /R = 1/6 Pertanto, resistenza equivalente R = 6 ohm.

Pertanto, la resistenza equivalente è minore della più piccola delle resistenze collegate in parallelo nel circuito, la più piccola resistenza R1.

Vediamo ora se questa resistenza è realmente equivalente, cioè tale da poter sostituire le resistenze da 10, 20 e 60 ohm collegate in parallelo senza modificare l'intensità di corrente prima di diramare il circuito.

Supponiamo che la tensione del circuito esterno, e quindi la tensione nelle resistenze R1, R2, R3, sia uguale a 12 V. Quindi l'intensità delle correnti nei rami sarà: I1 = U / R1 = 12/10 = 1,2 A. Az2 = U / R2 = 12 / 20 = 1,6 A. Az3 = U / R1 = 12 / 60 = 0,2 A.

Otteniamo la corrente totale nel circuito usando la formula I = I1 + I2 + I3 =1.2 + 0.6 + 0.2 = 2 A.

Verifichiamo, utilizzando la formula della legge di Ohm, se nel circuito si otterrà una corrente di 2 A se, invece di tre resistenze parallele note, si include una resistenza equivalente di 6 ohm.

io = U/R= 12 / 6 = 2 A

Come puoi vedere, la resistenza R = 6 Ohm che abbiamo trovato è effettivamente equivalente per questo circuito.

Questo può essere verificato sui contatori se si assembla un circuito con le resistenze che abbiamo preso, si misura la corrente nel circuito esterno (prima della ramificazione), quindi si sostituiscono le resistenze collegate in parallelo con una singola resistenza da 6 Ohm e si misura nuovamente la corrente.Le letture dell'amperometro in entrambi i casi saranno approssimativamente le stesse.

In pratica possono verificarsi anche collegamenti in parallelo, per i quali è più semplice calcolare la resistenza equivalente, cioè senza prima determinare le conduttanze, la resistenza si trova subito.

Ad esempio, se si collegano in parallelo due resistenze R1 e R2, allora la formula 1 / R= 1 / R1 + 1 / R2 può essere trasformata in questo modo: 1 / R = (R2 + R1) / R1 R2 e, risolvendo il uguaglianza in relazione a R, otteniamo R = R1 NS R2 / (R1 + R2), cioè quando due resistenze sono collegate in parallelo, la resistenza equivalente del circuito è uguale al prodotto delle resistenze collegate in parallelo diviso per la loro somma.