Laser — dispositivo e principio di funzionamento

Comportamento normale della luce quando attraversa un mezzo

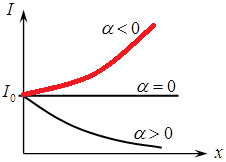

Normalmente, quando la luce attraversa un mezzo, la sua intensità diminuisce. Il valore numerico di questa attenuazione può essere trovato dalla legge di Bouguer:

In questa equazione, oltre alle intensità luminose I che entrano ed escono dal mezzo, c'è anche un fattore chiamato coefficiente di assorbimento lineare della luce del mezzo. Nell'ottica tradizionale, questo coefficiente è sempre positivo.

Assorbimento negativo della luce

Cosa succede se per qualche motivo il coefficiente di assorbimento è negativo? Cosa poi? Ci sarà un'amplificazione della luce mentre passa attraverso il mezzo; infatti, il mezzo mostrerà un assorbimento negativo.

Le condizioni per osservare un'immagine del genere possono essere create artificialmente. Il concetto teorico relativo alla modalità di realizzazione del fenomeno proposto fu formulato nel 1939 dal fisico sovietico Valentin Alexandrovich Fabrikant.

Nel corso dell'analisi di un ipotetico mezzo di amplificazione della luce che lo attraversa, Fabrikant ha proposto il principio dell'amplificazione della luce. E nel 1955i fisici sovietici Nikolai Genadievich Basov e Alexander Mikhailovich Prokhorov hanno applicato questa idea Fabrikant alla regione della radiofrequenza dello spettro elettromagnetico.

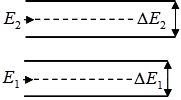

Considera il lato fisico della possibilità di assorbimento negativo. In una forma idealizzata, i livelli di energia degli atomi possono essere rappresentati come linee, come se gli atomi in ogni stato avessero solo energie strettamente definite E1 ed E2. Ciò significa che durante la transizione da uno stato all'altro, un atomo emette o assorbe esclusivamente luce monocromatica di una lunghezza d'onda definita con precisione.

Ma la realtà è tutt'altro che ideale, e infatti i livelli energetici degli atomi hanno una certa ampiezza finita, cioè non sono linee di valori esatti. Pertanto, durante le transizioni tra i livelli, ci sarà anche un certo intervallo di frequenze emesse o assorbite dv, che dipende dall'ampiezza dei livelli energetici tra i quali avviene la transizione. I valori di E1 ed E2 possono essere usati per indicare solo i livelli medi di energia dell'atomo.

Quindi, poiché abbiamo ipotizzato che E1 ed E2 siano i punti medi dei livelli energetici, possiamo considerare un atomo in questi due stati. Sia E2>E1. Un atomo può assorbire o emettere radiazioni elettromagnetiche quando passa tra questi livelli. Supponiamo che, trovandosi nello stato fondamentale E1, un atomo assorba la radiazione esterna con energia E2-E1 e passi in uno stato eccitato E2 (la probabilità di tale transizione è proporzionale al coefficiente di Einstein B12).

Essendo in uno stato eccitato E2, l'atomo sotto l'azione della radiazione esterna con energia E2-E1 emette un quanto con energia E2-E1 ed è costretto a passare allo stato fondamentale con energia E1 (la probabilità di tale transizione è proporzionale a il coefficiente di Einstein B21).

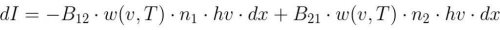

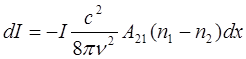

Se un raggio parallelo di radiazione monocromatica con densità spettrale del volume w (v) passa attraverso una sostanza il cui strato ha un'area della sezione trasversale unitaria e uno spessore dx, la sua intensità cambierà del valore:

Qui n1 è la concentrazione di atomi negli stati E1, n2 è la concentrazione di atomi negli stati E2.

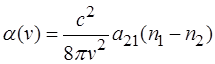

Sostituendo le condizioni sul lato destro dell'equazione, assumendo che B21 = B12, e quindi sostituendo l'espressione per B21, otteniamo l'equazione per la variazione dell'intensità della luce a livelli di energia ristretti:

In pratica, come accennato in precedenza, i livelli di energia non sono infinitamente stretti, quindi bisogna tener conto della loro ampiezza. Per non ingombrare l'articolo con una descrizione delle trasformazioni e un mucchio di formule, notiamo semplicemente che inserendo un intervallo di frequenza e poi integrando su x, finiremo con una formula per trovare il reale coefficiente di assorbimento di una media:

Poiché è ovvio che in condizioni di equilibrio termodinamico la concentrazione n1 di atomi nello stato energetico inferiore E1 è sempre maggiore della concentrazione n2 di atomi nello stato superiore E2, l'assorbimento negativo è impossibile in condizioni normali, è impossibile amplificare luce semplicemente attraversando un ambiente reale senza prendere misure extra...

Affinché l'assorbimento negativo diventi possibile, è necessario creare condizioni in cui la concentrazione di atomi in uno stato eccitato E2 nel mezzo sarà maggiore della concentrazione di atomi nello stato fondamentale E1, cioè è necessario organizzare una distribuzione inversa degli atomi nel mezzo secondo i loro stati energetici.

La necessità di pompaggio di energia dell'ambiente

Per organizzare una popolazione invertita di livelli di energia (per ottenere un mezzo attivo) viene utilizzato il pompaggio (ad esempio ottico o elettrico). Il pompaggio ottico comporta l'assorbimento della radiazione diretta verso di loro dagli atomi, a causa della quale questi atomi entrano in uno stato eccitato.

Il pompaggio elettrico in un mezzo gassoso comporta l'eccitazione degli atomi mediante collisioni anelastiche con gli elettroni nella scarica del gas. Secondo Fabrikant, alcuni degli stati di bassa energia degli atomi devono essere eliminati per mezzo di impurità molecolari.

È praticamente impossibile ottenere un mezzo attivo utilizzando il pompaggio ottico in un mezzo a due livelli, poiché quantitativamente le transizioni di atomi per unità di tempo dallo stato E1 allo stato E2 e viceversa (!) in questo caso saranno equivalenti, il che significa che è necessario ricorrere almeno a un sistema a tre livelli.

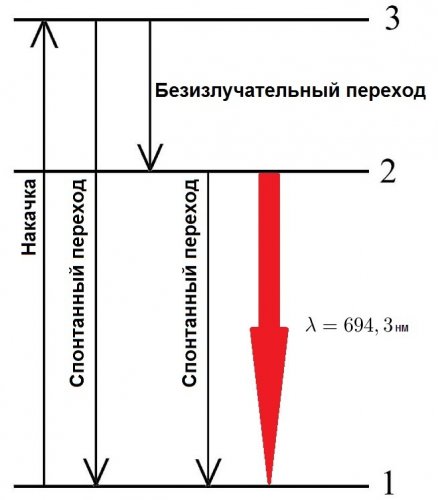

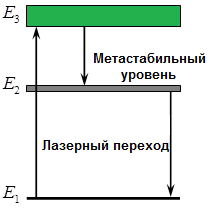

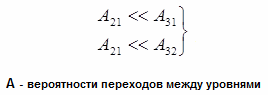

Considera un sistema di pompaggio a tre stadi. Lascia che la radiazione esterna con l'energia del fotone E3-E1 agisca sul mezzo mentre gli atomi nel mezzo passano dallo stato con l'energia E1 allo stato con l'energia E3. Dallo stato energetico E3 sono possibili transizioni spontanee allo stato E2 e E1. Per ottenere una popolazione invertita (quando ci sono più atomi con il livello E2 in un dato mezzo), è necessario rendere il livello E2 più longevo dell'E3. Per questo, è importante rispettare le seguenti condizioni:

Il rispetto di queste condizioni significherà che gli atomi nello stato E2 rimangono più a lungo, cioè la probabilità di transizioni spontanee da E3 a E1 e da E3 a E2 supera la probabilità di transizioni spontanee da E2 a E1. Quindi il livello E2 risulterà più duraturo e un tale stato a livello E2 può essere definito metastabile. Pertanto, quando la luce con frequenza v = (E3 — E1) / h passa attraverso un tale mezzo attivo, questa luce sarà amplificata. Allo stesso modo, può essere utilizzato un sistema a quattro livelli, quindi il livello E3 sarà metastabile.

Dispositivo laser

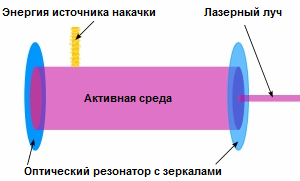

Il laser comprende quindi tre componenti principali: un mezzo attivo (in cui si crea l'inversione di popolazione dei livelli energetici degli atomi), un sistema di pompaggio (un dispositivo per ottenere l'inversione di popolazione) e un risonatore ottico (che amplifica la radiazione molte volte e forma un raggio diretto dell'uscita). Il mezzo attivo può essere solido, liquido, gas o plasma.

Il pompaggio è continuo o pulsato. Con il pompaggio continuo, l'alimentazione del fluido è limitata dal surriscaldamento del fluido e dalle conseguenze di questo surriscaldamento. Nel pompaggio pulsato, l'energia utile introdotta frammentariamente nel mezzo viene ottenuta maggiormente a causa della grande potenza di ogni singolo impulso.

Laser diversi - pompaggio diverso

I laser a stato solido vengono pompati irradiando il mezzo di lavoro con potenti lampi di scarica di gas, luce solare focalizzata o un altro laser.Questo è sempre un pompaggio a impulsi perché la potenza è così alta che l'asta di lavoro collasserà sotto l'azione continua.

I laser a liquido ea gas vengono pompati con una scarica elettrica.I laser chimici presuppongono il verificarsi di reazioni chimiche nel loro mezzo attivo, a seguito delle quali la popolazione invertita di atomi è ottenuta dai prodotti della reazione o da impurità speciali con una struttura di livello appropriata.

I laser a semiconduttore vengono pompati dalla corrente diretta attraverso una giunzione pn o da un fascio di elettroni. Inoltre, esistono metodi di pompaggio come la fotodissociazione o il metodo gas dinamico (raffreddamento brusco di gas riscaldati).

Risonatore ottico: il cuore del laser

Il risonatore ottico è un sistema di una coppia di specchi, nel caso più semplice, due specchi (concavi o paralleli) fissati uno di fronte all'altro, e tra di loro lungo un asse ottico comune c'è un mezzo attivo sotto forma di un cristallo o di un cuvetta con gas. I fotoni che passano ad angolo attraverso il mezzo lo lasciano lateralmente e quelli che si muovono lungo l'asse, essendo riflessi più volte, vengono amplificati ed escono attraverso uno specchio traslucido.

Questo produce una radiazione laser - un raggio di fotoni coerenti - un raggio strettamente diretto. Durante un passaggio di luce tra gli specchi, l'entità del guadagno deve superare una certa soglia — la quantità di perdita di radiazione attraverso il secondo specchio (migliore è la trasmissione dello specchio, maggiore deve essere questa soglia).

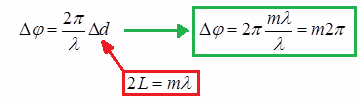

Affinché l'amplificazione della luce venga eseguita in modo efficace, è necessario non solo aumentare il percorso della luce all'interno del mezzo attivo, ma anche assicurarsi che le onde che escono dal risonatore siano in fase tra loro, quindi le onde interferenti daranno la massima ampiezza possibile.

Per raggiungere questo obiettivo, è necessario che ciascuna delle onde nel risonatore che ritorna in un punto sullo specchio sorgente e in generale, in qualsiasi punto nel mezzo attivo, sia in fase con l'onda primaria dopo un numero arbitrario di riflessioni perfette . Ciò è possibile quando il cammino ottico percorso dall'onda tra due ritorni soddisfa la condizione:

dove m è un numero intero, in questo caso la differenza di fase sarà un multiplo di 2P:

Ora, poiché ciascuna delle onde differisce in fase dalla precedente di 2pi, ciò significa che tutte le onde che escono dal risonatore saranno in fase tra loro, dando la massima interferenza di ampiezza. Il risonatore avrà una radiazione parallela quasi monocromatica all'uscita.

Il funzionamento degli specchi all'interno del risonatore fornirà l'amplificazione dei modi corrispondenti alle onde stazionarie all'interno del risonatore; altre modalità (derivanti dalle peculiarità delle condizioni reali) saranno indebolite.

Laser a rubino: il primo stato solido

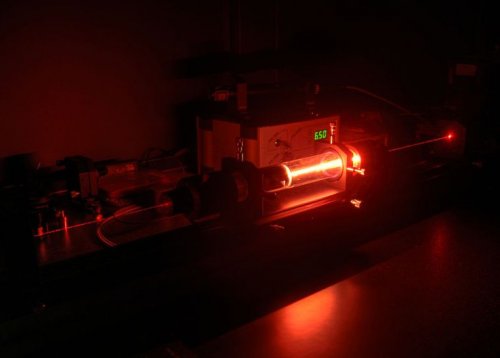

Il primo dispositivo a stato solido fu costruito nel 1960 dal fisico americano Theodore Maiman. Era un laser a rubino (rubino - Al2O3, dove alcuni dei siti del reticolo - entro lo 0,5% - sono sostituiti da cromo triplamente ionizzato; più cromo, più scuro è il colore del cristallo di rubino).

Il primo laser funzionante di successo progettato dal Dr. Ted Mayman nel 1960.

Un cilindro di rubino realizzato con il cristallo più omogeneo, con un diametro da 4 a 20 mm e una lunghezza da 30 a 200 mm, è posto tra due specchi realizzati sotto forma di strati d'argento applicati alle estremità accuratamente lucidate di questo cilindro. Una lampada a scarica di gas a forma di spirale circonda un cilindro per tutta la sua lunghezza ed è alimentata ad alta tensione attraverso un condensatore.

Quando la lampada è accesa, il rubino viene intensamente irradiato, mentre gli atomi di cromo passano dal livello 1 al livello 3 (sono in questo stato eccitato per meno di 10-7 secondi), è qui che le transizioni più probabili a il livello 2 è realizzato - a un livello metastabile. L'energia in eccesso viene trasferita nel reticolo di cristallo di rubino. Le transizioni spontanee dal livello 3 al livello 1 sono insignificanti.

Il passaggio dal livello 2 al livello 1 è vietato dalle regole di selezione, quindi la durata di questo livello è di circa 10-3 secondi, che è 10.000 volte più lunga rispetto al livello 3, di conseguenza gli atomi si accumulano nel rubino con il livello 2 — questa è la popolazione inversa del livello 2.

Sorgono spontaneamente durante le transizioni spontanee, i fotoni possono causare transizioni forzate dal livello 2 al livello 1 e provocare una valanga di fotoni secondari, ma queste transizioni spontanee sono casuali e i loro fotoni si propagano in modo caotico, per lo più lasciando il risonatore attraverso la sua parete laterale.

Ma quelli dei fotoni che colpiscono l'asse subiscono molteplici riflessioni dagli specchi, provocando contemporaneamente l'emissione forzata di fotoni secondari, che provocano nuovamente l'emissione stimolata, e così via. Questi fotoni si muoveranno in una direzione simile a quelli primari e il flusso lungo l'asse del cristallo aumenterà come una valanga.

Il flusso moltiplicato di fotoni uscirà attraverso lo specchio traslucido laterale del risonatore sotto forma di un raggio di luce rigorosamente direzionale di intensità colossale. Il laser a rubino funziona a una lunghezza d'onda di 694,3 nm, mentre la potenza dell'impulso può arrivare fino a 109 W

Laser al neon con elio

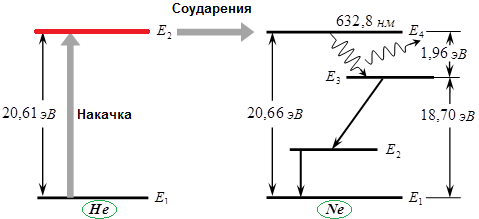

Il laser elio-neon (elio/neon = 10/1) è uno dei laser a gas più popolari. La pressione nella miscela di gas è di circa 100 Pa.Il neon funge da gas attivo, produce fotoni con una lunghezza d'onda di 632,8 nm in modalità continua. La funzione dell'elio è quella di creare una popolazione inversa da uno dei livelli energetici superiori del neon. L'ampiezza dello spettro di un tale laser è di circa 5 * 10-3 Hz Lunghezza di coerenza 6 * 1011 m, tempo di coerenza 2 * 103 ° C.

Quando viene pompato un laser elio-neon, una scarica elettrica ad alta tensione induce la transizione degli atomi di elio in uno stato eccitato metastabile del livello E2. Questi atomi di elio collidono in modo anelastico con gli atomi di neon nello stato fondamentale E1, trasferendo la loro energia. L'energia del livello E4 del neon è superiore al livello E2 dell'elio di 0,05 eV. La mancanza di energia è compensata dall'energia cinetica delle collisioni atomiche. Di conseguenza, al livello E4 del neon, si ottiene una popolazione invertita rispetto al livello E3.

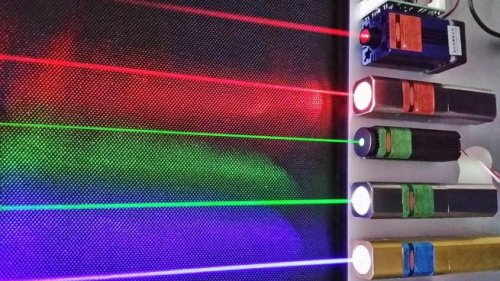

Tipi di laser moderni

Secondo lo stato del mezzo attivo, i laser sono divisi in: solido, liquido, gassoso, semiconduttore e anche cristallo. Secondo il metodo di pompaggio, possono essere: ottico, chimico, a scarico di gas. Per natura della generazione, i laser sono divisi in: continui e pulsati. Questi tipi di laser emettono radiazioni nella gamma visibile dello spettro elettromagnetico.

I laser ottici sono apparsi più tardi di altri. Sono in grado di generare radiazioni nella gamma del vicino infrarosso, tale radiazione (a una lunghezza d'onda fino a 8 micron) è molto adatta per le comunicazioni ottiche. I laser ottici contengono una fibra nel cui nucleo sono stati introdotti diversi ioni di opportuni elementi di terre rare.

La guida luminosa, come con altri tipi di laser, è installata tra una coppia di specchi.Per il pompaggio, la radiazione laser con la lunghezza d'onda richiesta viene immessa nella fibra, in modo che gli ioni degli elementi delle terre rare passino in uno stato eccitato sotto la sua azione. Tornando a uno stato di energia inferiore, questi ioni emettono fotoni con una lunghezza d'onda maggiore di quella del laser iniziale.

In questo modo la fibra funge da sorgente di luce laser. La sua frequenza dipende dal tipo di elementi di terre rare aggiunti. La fibra stessa è costituita da fluoruro di metalli pesanti, che si traduce in un'efficiente generazione di radiazioni laser alla frequenza della gamma infrarossa.

I laser a raggi X occupano il lato opposto dello spettro - tra l'ultravioletto e la gamma - si tratta di ordini di grandezza con lunghezze d'onda da 10-7 a 10-12 M. I laser di questo tipo hanno la luminosità dell'impulso più alta di tutti i tipi di laser.

Il primo laser a raggi X è stato costruito nel 1985 negli USA, presso il Livermore Laboratory. Lawrence. Il laser generato sugli ioni di selenio, la gamma di lunghezze d'onda va da 18,2 a 26,3 nm e la massima luminosità cade sulla linea della lunghezza d'onda di 20,63 nm. Oggi, la radiazione laser con una lunghezza d'onda di 4,6 nm è stata ottenuta con ioni di alluminio.

Il laser a raggi X è generato da impulsi con una durata da 100 ps a 10 ns, che dipende dalla durata della formazione del plasma.

Il fatto è che il mezzo attivo di un laser a raggi X è un plasma altamente ionizzato, che si ottiene, ad esempio, quando un sottile film di ittrio e selenio viene irradiato con un laser ad alta potenza nello spettro visibile o infrarosso.

L'energia del laser a raggi X in un impulso raggiunge i 10 mJ, mentre la divergenza angolare nel raggio è di circa 10 milliradianti. Il rapporto tra la potenza della pompa e la radiazione diretta è di circa 0,00001.