Connessione mista e circuiti elettrici complessi

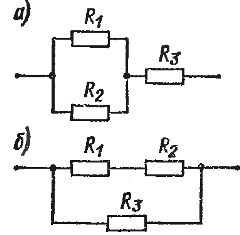

Nei circuiti elettrici è abbastanza comune una connessione mista, che è una combinazione di collegamenti in serie e in parallelo. Se prendiamo ad esempio tre dispositivi, allora sono possibili due varianti della connessione mista. In un caso, due dispositivi sono collegati in parallelo e un terzo è collegato in serie ad essi (Fig. 1, a).

Nei circuiti elettrici è abbastanza comune una connessione mista, che è una combinazione di collegamenti in serie e in parallelo. Se prendiamo ad esempio tre dispositivi, allora sono possibili due varianti della connessione mista. In un caso, due dispositivi sono collegati in parallelo e un terzo è collegato in serie ad essi (Fig. 1, a).

Tale circuito ha due sezioni collegate in serie, una delle quali è una connessione parallela. Secondo un altro schema, due dispositivi sono collegati in serie e un terzo è collegato in parallelo con essi (Fig. 1, b). Questo circuito dovrebbe essere considerato come una connessione parallela in cui un ramo è esso stesso una connessione in serie.

Con un numero maggiore di dispositivi, potrebbero esserci schemi di connessione misti diversi e più complessi. A volte ci sono circuiti più complessi contenenti diverse fonti di campi elettromagnetici.

Riso. 1. Collegamento misto di resistenze

Esistono vari metodi per il calcolo di circuiti complessi. Il più comune di questi è l'applicazione Seconda legge di Kirchhoff... Nella sua forma più generale, questa legge afferma che in qualsiasi circuito chiuso la somma algebrica dell'EMF è uguale alla somma algebrica della caduta di tensione.

È necessario fare una somma algebrica, poiché i campi elettromagnetici che agiscono l'uno verso l'altro o le cadute di tensione create da correnti dirette in modo opposto hanno segni diversi.

Quando si calcola un circuito complesso, nella maggior parte dei casi sono note le resistenze delle singole sezioni del circuito e l'EMF delle sorgenti incluse. Per trovare le correnti, in accordo con la seconda legge di Kirchhoff, si devono formulare equazioni ad anello chiuso in cui le correnti sono quantità incognite. A queste equazioni è necessario aggiungere le equazioni per i punti di diramazione, redatte secondo la prima legge di Kirchhoff. Risolvendo questo sistema di equazioni, determiniamo le correnti. Naturalmente, per schemi più complessi, questo metodo risulta piuttosto macchinoso, poiché è necessario risolvere un sistema di equazioni con un numero elevato di incognite.

L'applicazione della seconda legge di Kirchhoff può essere mostrata nei seguenti semplici esempi.

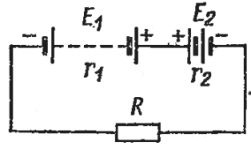

Esempio 1. Viene fornito un circuito elettrico (Fig. 2). Le fonti EMF sono uguali a E1 = 10 V e E2 = 4 V, e resistenza interna r1 = 2 ohm e r2 = 1 ohm rispettivamente. I campi elettromagnetici delle fonti agiscono l'uno verso l'altro. Resistenza di carico R = 12 Ohm. Trova la corrente I nel circuito.

Riso. 2. Un circuito elettrico con due sorgenti collegate tra loro

Risposta. Poiché in questo caso c'è solo un circuito chiuso, formiamo un'unica equazione: E1 — E2 = IR + Ir1 + Ir2.

Sul lato sinistro abbiamo la somma algebrica dell'EMF e sulla destra la somma della caduta di tensione creata dalla corrente Iz di tutte le sezioni collegate in serie R, r1 e r2.

Altrimenti, l'equazione può essere scritta in questa forma:

E1 — E2 = io (R = r1 + r2)

o io = (E1 — E2) / (R + r1 + r2)

Sostituendo i valori numerici, otteniamo: I = (10 — 4)/(12 + 2 + 1) = 6/15 = 0,4 A.

Questo problema, ovviamente, può essere risolto in base a Legge di Ohm per l'intero circuito, dato che quando due sorgenti di EMF sono collegate tra loro, l'EMF effettivo è uguale alla differenza E1- E2, la resistenza totale del circuito è la somma delle resistenze di tutti i dispositivi collegati.

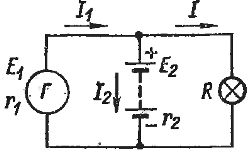

Esempio 2. Uno schema più complesso è mostrato in fig. 3.

Riso. 3. Funzionamento in parallelo di sorgenti con diversi campi elettromagnetici

A prima vista sembra abbastanza semplice: due sorgenti (ad esempio, si prendono un generatore CC e una batteria di accumulo) sono collegate in parallelo e ad esse è collegata una lampadina. L'EMF e la resistenza interna delle sorgenti sono rispettivamente uguali: E1 = 12 V, E2 = 9 V, r1 = 0,3 Ohm, r2 = 1 Ohm. Resistenza della lampadina R = 3 Ohm È necessario trovare le correnti I1, I2, I e la tensione U ai terminali della sorgente.

Poiché l'EMF E1 è maggiore di E2, in questo caso il generatore E1 ovviamente carica la batteria e allo stesso tempo alimenta la lampadina. Impostiamo le equazioni secondo la seconda legge di Kirchhoff.

Per un circuito costituito da entrambe le sorgenti, E1 — E2 = I1rl = I2r2.

L'equazione per un circuito costituito da un generatore E1 e una lampadina è E1 = I1rl + I2r2.

Infine, nel circuito che comprende la batteria e la lampadina, le correnti sono dirette l'una verso l'altra, e quindi per esso E2 = IR — I2r2.Queste tre equazioni non sono sufficienti per determinare le correnti perché solo due di esse sono indipendenti e la terza può essere ricavata dalle altre due. Pertanto, devi prendere due di queste equazioni e come terza scrivere un'equazione secondo la prima legge di Kirchhoff: I1 = I2 + I.

Sostituendo i valori numerici delle grandezze nelle equazioni e risolvendole insieme si ottiene: I1= 5 A, Az2 = 1,5 A, Az = 3,5 A, U = 10,5 V.

La tensione ai terminali del generatore è di 1,5 V inferiore alla sua EMF, perché una corrente di 5 A crea una perdita di tensione di 1,5 V alla resistenza interna r1 = 0,3 Ohm. Ma la tensione ai terminali della batteria è di 1,5 V maggiore della sua fem, perché la batteria viene caricata con una corrente pari a 1,5 A. Questa corrente crea una caduta di tensione di 1,5 V attraverso la resistenza interna della batteria ( r2 = 1 Ohm) , viene aggiunto all'EMF.

Non dovresti pensare che l'accento U sarà sempre la media aritmetica di E1 ed E2, come si è scoperto in questo caso particolare. Si può solo sostenere che in ogni caso U deve trovarsi tra E1 ed E2.