Diagrammi di interazione sui circuiti elettrici

È noto che i dispositivi e le loro parti sono rappresentati negli schemi, di regola, in posizione di riposo, cioè in assenza di forze coercitive che agiscono sui contatti mobili. Se viene effettuata una deviazione da questa regola, è indicata nei disegni. Ma in ogni caso il diagramma raffigura ogni singola posizione dell'apparato.

In pratica, sia durante l'applicazione e l'interruzione dell'alimentazione, sia durante il funzionamento, si verificano cambiamenti nel circuito e questi si verificano nel tempo e in alcuni casi devono riflettersi nei disegni. A tale scopo, vengono costruiti diagrammi di interazione.

I diagrammi più comuni sono di due tipi. Il primo tipo è il più semplice e serve a rappresentare la sequenza di azioni e calcolare il tempo in modalità stazionarie. Il secondo tipo è più complicato. Sono destinati a schemi che operano in regimi transitori, che sono considerati nella letteratura speciale.

Prerequisiti e Ambito

Il numero di righe nel diagramma è uguale al numero di dispositivi di cui si considera l'interazione.Per facilitare la descrizione degli schemi, i punti caratteristici del diagramma sono numerati in ordine crescente da sinistra a destra (quindi sono più facili da trovare). I punti caratteristici sono collegati da frecce che indicano la «direzione del processo» Il tempo è contato orizzontalmente. La scala temporale per tutti i dispositivi è la stessa.

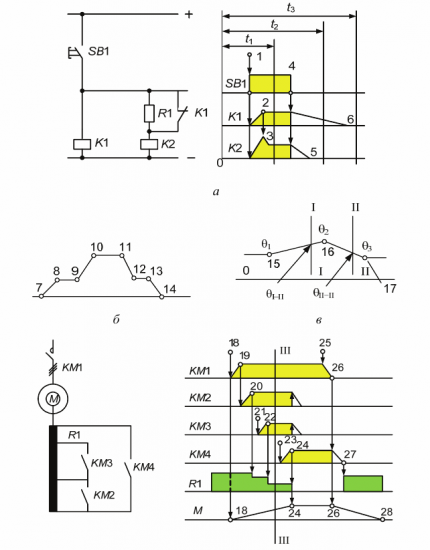

Il funzionamento di un dispositivo ad azionamento manuale a singola posizione, come un interruttore, nel diagramma di FIG. 1, ed è mostrato con un rettangolo. Indica che l'interruttore SB1 è premuto nel punto temporale indicato al punto 1 e rilasciato al punto 4. Pertanto, il suo contatto di chiusura è chiuso durante il tempo 1-4, e il contatto normalmente aperto è chiuso da 0-1 e da 4 in poi .

Quando sul diagramma è necessario mostrare la natura del movimento di un meccanismo controllato con cinematica complessa, il movimento è indicato da linee oblique e il resto - orizzontale. Analizziamo la fig. 1, b. Descrive il funzionamento del meccanismo come segue. Quando viene applicata tensione all'azionamento del meccanismo, la sua parte mobile si muove prima (sezione 7-8), quindi si ferma (8-9), si muove di nuovo (9-10) e infine si ferma - punto 10.

Il meccanismo attivato rimane fermo (10-11). Al punto 11 inizia il ritorno alla posizione di partenza. Nella sezione 11-12, il meccanismo si muove, ma ora nella direzione opposta, quindi si ferma (12-13), si muove di nuovo (13-14) e raggiunge la sua posizione originale - punto 14.

Diamo un'occhiata a un altro esempio — fig. 1c, tenendo conto delle variazioni dei valori dei parametri tecnologici, ad esempio la temperatura, nel tempo. Fino al punto 15 la temperatura T1 non cambia (linea orizzontale), poi comincia ad aumentare (linea obliqua), e dopo aver raggiunto il valore di T2 (punto 16) diminuisce (linea obliqua).Dopo un certo tempo corrispondente al punto 17, viene impostata la temperatura T3. Allo stesso modo, rappresentano i cambiamenti di pressione, livelli, velocità, ecc.

Va notato che se la scala temporale è nota, allora sull'asse orizzontale è possibile determinare la durata della parte del processo che ci interessa. Diamo un'occhiata a un esempio. Facciamo entrare la fig. 1, c sulla linea orizzontale 1 cm corrisponde a 10 minuti e le convessità delle sezioni 15-16 e 16-17 sull'asse orizzontale sono 2,5 e 1,3 cm, ciò significa che la temperatura sale 2,5×10 = 25 minuti e diminuisce 1,3×10 = 13 minuti. Occorre anche sapere che dal diagramma non si possono determinare i valori assoluti delle grandezze. Ad esempio, dalla figura 1c segue che la temperatura T1 è inferiore alla temperatura T2, ma superiore alla temperatura T3.

Riso. 1. Diagramma di interazione del primo tipo

Diamo un'occhiata più da vicino al primo tipo di grafico. Esaminando i diagrammi, è emerso che il funzionamento di relè, contattori, elettromagneti è rappresentato da trapezi. L'altezza di tutti i trapezi è la stessa e corrisponde alla corrente nominale del dispositivo. Quindi, nello schema di fig. 1 e l'interruttore SB1 (punto 1) ha chiuso il circuito del relè K1. In questo caso, l'azione dell'interruttore del pulsante del relè K1 è indicata da una freccia che va dalla "linea di commutazione" alla "linea di relè". Durante il tempo 1-2, il relè funziona, ovvero i suoi contatti vengono commutati, il movimento dell'armatura termina, ecc. Il circuito del relè è aperto al punto 4.

Durante 4-6, i contatti vengono nuovamente commutati e tornano alla loro posizione iniziale. La parte ombreggiata del trapezio indica la presenza di corrente nella bobina dalla fonte di alimentazione principale.

Quando, durante il funzionamento dell'apparato, la corrente nella sua bobina cambia (ad esempio, viene mostrata parte della resistenza del circuito), sul diagramma si forma un «gradino». Ad esempio, i relè K1 e K2 (Fig. 1, a) sono accesi contemporaneamente, ma dopo aver attivato il relè K1, il suo contatto nel circuito del relè K2 si apre e attiva il resistore R1, la corrente nella bobina del relè K2 diminuisce con il tempo 2-3 .

Come puoi vedere, i diagrammi del primo tipo sono semplici, chiari, con determinate abilità, possono essere eseguiti con precisione e sostituiscono quasi completamente le descrizioni verbali dei diagrammi. Dal grafico è facile determinare cosa sta accadendo sul grafico in un dato momento. Per fare ciò, devi tracciare una linea perpendicolare all'asse del tempo nel punto appropriato del diagramma e vedere con cosa si interseca. Quindi, nella fig. 1, e la riga corrispondente all'istante t1 mostra quanto segue: il pulsante SB1 è premuto, la corrente nella bobina del relè K1 ha raggiunto uno stato stabile e la corrente nella bobina del relè K2 è diminuita.

Dal grafico disponibile è facile stabilire quanto tempo è necessario impostare affinché un determinato dispositivo raggiunga un determinato risultato. Quindi ci vuole il tempo 1-2 (contando lungo l'asse del tempo orizzontale) perché il relè K1 funzioni. Ciò significa che l'interruttore SB1 deve essere premuto almeno per questo tempo. Il ritorno della staffetta K1 richiede 4-6 volte.

Pertanto, non è possibile premere più volte SB1 (per ripetere le stesse azioni) prima di questo momento.Domande come: "Quanto tempo ci vuole?", "Quali intervalli sono necessari?", "Ci sono margini di temporizzazione e quali sono?" Le correnti di avviamento di più motori coincidono nel tempo? ", ecc., sorgono molto spesso tra coloro che progettano, realizzano e gestiscono dispositivi per l'automazione, la telemeccanica, gli azionamenti elettrici. Tali domande semplicemente non possono essere risolte senza un diagramma di interazione.

È stato notato sopra che la parte oscurata del trapezio indica la presenza di corrente nella bobina dalla fonte di alimentazione principale. La parte leggera è il ritardo del meccanismo quando ritorna nella sua posizione originale. Consolideremo ora le informazioni ottenute rispondendo alle seguenti domande:

1. Cosa succede nel diagramma di fig. 1, e dopo i tempi T2 e T3, nonché nell'intervallo tra i punti 0 e 1?

2. Movimento più rapido o più lento del meccanismo (fig. 1, b) durante l'azionamento e il ritorno?

3. Che dire dei valori di temperatura TI-I e TII-II corrispondenti alle linee I-I e II-II di fig. 1, dentro?

Per rinforzare il materiale, prova il seguente compito. Nella fig. 1, d a sinistra è riportato in un'immagine unifilare un diagramma di partenza di un motore elettrico M con un rotore di fase (i circuiti di controllo non sono mostrati). Su di esso: KM1 - contattore nel circuito dello statore, KM2 -KM4 - contattori dell'acceleratore; i loro contatti in una certa sequenza cortocircuitano le sezioni del resistore di avviamento R1. Sulla destra è disegnato un diagramma di interazione. Facendo riferimento ad esso, descrivi l'azione del diagramma e decidi cosa succede al momento corrispondente alla riga III-III.

AV Suvorin